ГлавнаяНоминации

Коллаж, выполненный на основе двух фотографий, сделанных в одном и том же месте во время или сразу после Великой Отечественной войны и в современности

Отправить заявку

Работы участников номинации

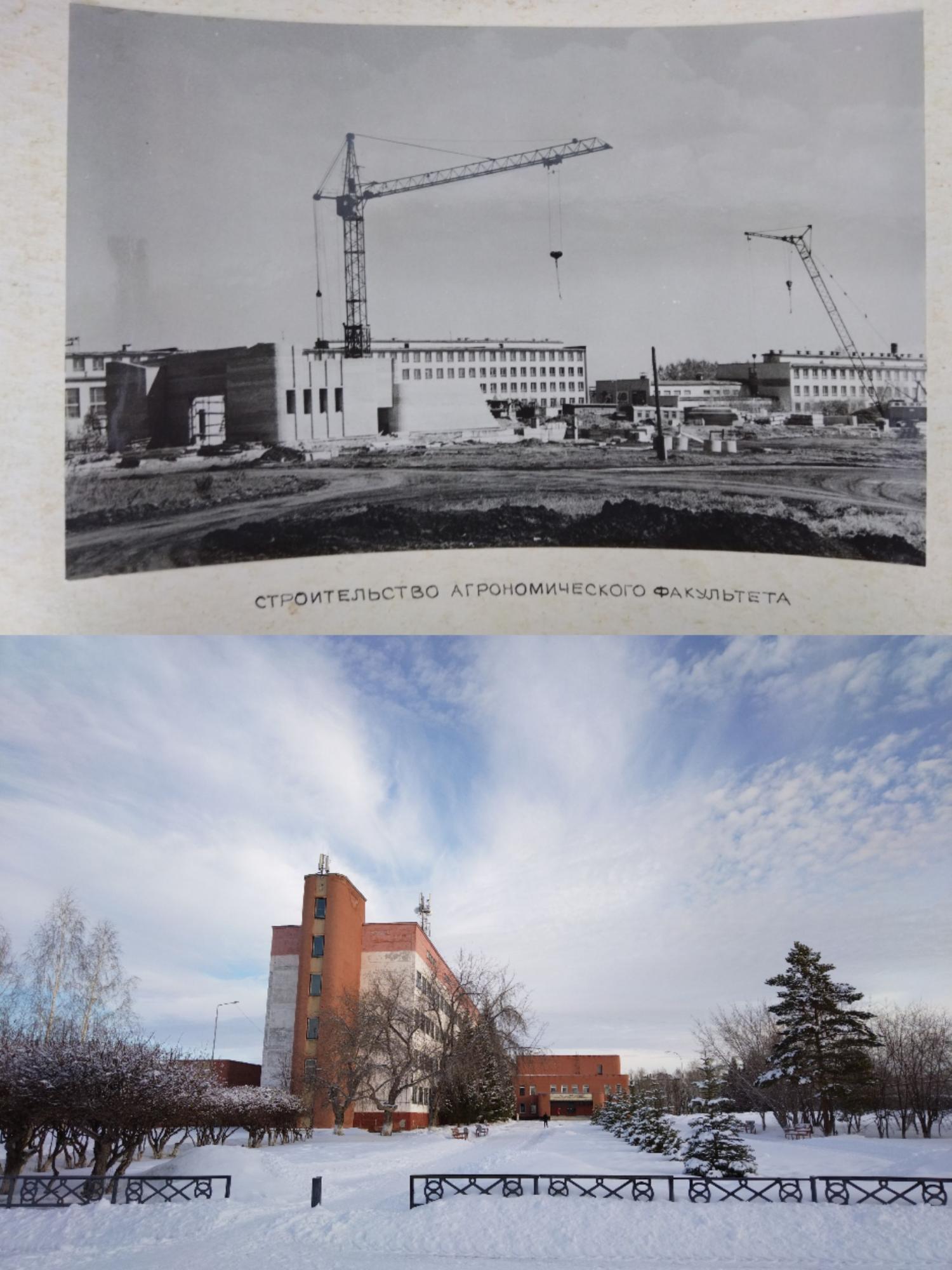

6-й учебный корпус, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (МСХА)

Здесь в 1941-1944 годах по инициативе доцента Ф.П. Платонова была организована химическая лаборатория, в которой изготавливались безопасные в обращении капсулы – взрыватели нажимного действия для партизан. Притом часть материала – светлую глину, нужного для производства капсюль, нашли рядом с территорией Академии. Этим был произведен прорыв в партизанском движении. Часть здания заняла оптическая мастерская, созданная на базе стекольной мастерской МСХА. Было налажено производство превосходных по качеству и сверх нужной на войне вещи – оптических прицелов для военной техники и снайперов.

Разрушен, но не сломлен!

Макеевский металлургический завод имени С. М. Кирова после отхода немецко-фашистских захватчиков и в наше время. <br>

При отступлении фашисты стремились нанести как можно больший ущерб, превратить город в руины. После войны многое пришлось отстраивать заново. Вот и известный макеевский завод пострадал от рук варваров, но силами всего Советского союза был восстановлен.

При отступлении фашисты стремились нанести как можно больший ущерб, превратить город в руины. После войны многое пришлось отстраивать заново. Вот и известный макеевский завод пострадал от рук варваров, но силами всего Советского союза был восстановлен.

Маргарита Колесникова

Ставрополь

0

Помните! И никогда не забывайте!

Память нам дана не просто так, пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!<br>

Как только забываешь ошибки прошлого, так сразу туманным становится будущее. <br>

<br>

Помните! И не забывайте своё прошлое! Несите через года и поколения подвиг, который совершили солдаты Великой Отечественной Войны. Наше будущее было в их руках, они спасли нас и дали нам мирную жизнь. <br>

<br>

Сейчас, вспомните! И не забывайте, что нет любимей и дороже Родины, что твой долг защищать Россию, как делали это наши деды и прадеды и тогда будет будущее у наших детей.<br>

<br>

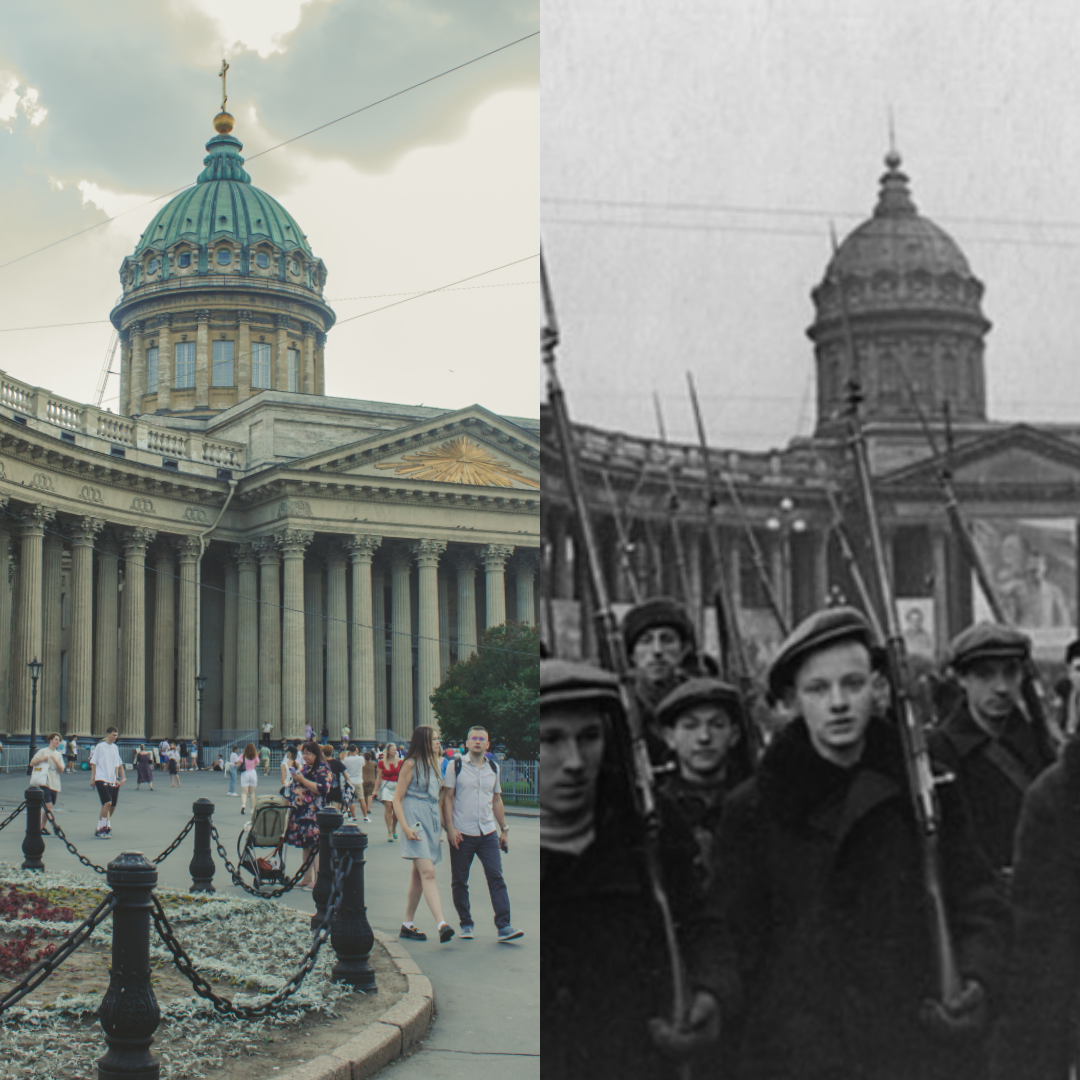

Казанский собор, в наше мирное время и во время войны. <br>

Как только забываешь ошибки прошлого, так сразу туманным становится будущее. <br>

<br>

Помните! И не забывайте своё прошлое! Несите через года и поколения подвиг, который совершили солдаты Великой Отечественной Войны. Наше будущее было в их руках, они спасли нас и дали нам мирную жизнь. <br>

<br>

Сейчас, вспомните! И не забывайте, что нет любимей и дороже Родины, что твой долг защищать Россию, как делали это наши деды и прадеды и тогда будет будущее у наших детей.<br>

<br>

Казанский собор, в наше мирное время и во время войны. <br>

История Богучанской Гэс

Богучанская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Ангара, у города Кодинска Кежемского района Красноярского края. Входит в Ангарский каскад ГЭС, являясь его четвёртой, нижней ступенью.<br>

Богучанская ГЭС хранит историю и является грандиозным советским долгостроем!<br>

Богучанская ГЭС хранит историю и является грандиозным советским долгостроем!<br>

Канал Октябрьской революции

Канал Октябрьской революции - Оросительно-обводнительный канал для водообеспечения засушливых и маловодных районов Терско-Сулакской и Приморской низменностей на территории.Отсутствие воды тормозило развитие, как самого Петровск-Порта, так и промышленности в нём.Особо остро стоял вопрос с водоснабжением рыбных промыслов по всему побережью моря. На них работали около 15 тыс. человек, которые для питья использовали солоноватую, плохого качества воду артезианских колодцев.

Поклон земле, суровой и прекрасной

Мы жвем в Сибири г. Канске, Красноярского края. В 2022 году летом мы всей семьей в отпуск полетели в город Волгоград. Невероятно красивый город с богатой историей! В войну Волгоград был разрушен на 90%. Город фактически отстроили заново, сохранив памятные места. Конечно, главная гордость Волгограда — Мамаев курган. В дни Сталинградской битвы там шли самые тяжёлые бои. Теперь на этом месте историко-мемориальный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» во главе со знаменитой 85-метровой скульптурой «Родина-мать зовёт!». Все памятники ансамбля можно посетить бесплатно. Также мы посетили музей-панораму «Сталинградская битва» с боевой техникой и интересными объектами. Нам очень понравилось.<br>

<br>

<br>

Гостиница "Донбасс Палас"

В Донецке "Донбасс Палас" является самой крупной и известной гостиницей. Она впечатляет не только своей завораживающей архитектурой, но и историей. В 1942 год, во время оккупации гостиница была превращена в отделение гестапо. Сейчас отель входит в состав Leading Hotels of the World и является лучшим отелем в Донецкой Народной Республики.

Троицкий храм в Гусь-Железном

Троицкий храм в Гусь-Железном - гигантский белокаменный двухсветный храм с купольным восьмериком и колокольней.

<div>

Собор — один из редких образцов псевдоготического стиля, нехарактерного для зодчества России.<br>

</div>

<br>

<div>

Собор — один из редких образцов псевдоготического стиля, нехарактерного для зодчества России.<br>

</div>

<br>

Природа

Меня очень сильно вдохновлял этот пейзаж&nbsp;каждый раз, когда проезжал мимо. Мне хотелось запечатлить этот прекрасный вид.&nbsp;<br>

Лето. Очередная поездка. Мы проезжаем мимо. Сестра за рулем в желтом платье.Я попросил&nbsp;остановить машину. Это нельзя было пропустить.<br>

Лето. Очередная поездка. Мы проезжаем мимо. Сестра за рулем в желтом платье.Я попросил&nbsp;остановить машину. Это нельзя было пропустить.<br>

Показать еще